vvb LESEPROBEN Mit einem Klick auf © Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt. Verwendung nur mit Genehmigung des Verlages! |

Die Autoren: Alois Tremmel (der Vater) ist 1934 in Wambach an der Grenze von Oberbayern zu Niederbayern geboren und auf dem elterlichen Schablhof aufgewachsen. Er erlernte als einer der Letzten den Beruf des Wagners und schwenkte später, als dieser Beruf in der technisierten Moderne nicht mehr gebraucht wurde, auf Schreiner um. Seit gut zwei Jahrzehnten schreibt Alois Tremmel Geschichten und Gedichte, oft erinnert er sich darin an eine Zeit, „als die Kracherl noch grün, die Hausgärten noch bunt und die Menschen noch reich an Spaßettln waren“ (aus der Beschreibung zu seinem Buch „Ziagwagl und Dreiviertelhosn“). Markus Tremmel (der Sohn) ist Jahrgang 1968, hat Politikwissenschaft, Slavistik und Theologie studiert und arbeitet als Journalist und Verleger. Hauptsächlich kennt man ihn aus seinen Volksmusiksendungen für den Bayerischen Rundfunk. Er lebt ebenfalls in Wambach – wenn er nicht gerade zwischen Minga und der Mongolei unterwegs ist.

|

Markus Tremmel Wo die Bibel fehlt

Oder doch nicht, bei rechtem Licht betrachtet? Die Bibel ist ohne Zweifel von zeitloser Aktualität. Damals wie heute gilt: D‘ Menschen waarn net schlecht, aber d‘ Leit …! Lug und Betrug, Schwindel und Schwindeleien – zu Zeiten des Alten Testaments grad so verbreitet wie heute auch. Das Volk murrte bei Mose, es murrt bei Merkel. Wie einst Mose mit dem Hirtenstab voranging, so tut es der Papst – und s‘ Fußvolk meutert. Seinerzeit erfanden sie das Goldene Kalb, heute ist‘s ein ausgewachsener Börsenbulle, um den herumgetanzt wird. Und so weiter, es ist uns nichts fremd im AT. Im NT sowieso nicht, auch wenns schon 2000 Jahre her ist. Da gibt’s auch dauernd Ärger mit dem Finanzamt, da sammelt man auch schon „Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen“ (Mt. 6,19), falsche Propheten sind unterwegs, es gibt die Wichtigtuer und Ährenzähler (die alles genau beobachten und klitzeklein jede Verfehlung notieren, woraufhin Jesus auf gut Bairisch antwortet: „Geh, habts mi doch gern mit engam kloakarierten Schmarrn“ – Übers. frei nach Mt. 12,1-8). Und so weiter, kurzum: D‘ Leut und die Umstände haben sich nicht geändert seit Jesu Zeiten. Fast. Denn in einem Punkt ist die Bibel hoffnungslos veraltet. Mit einer dramatischen Auswirkung auf unser Weihnachten. In der Bibel hatten sie noch keinen Strom. Wir haben. Und während seinerzeit dem Volk, das im Dunkel lebte, ein helles Licht erschien, kann da heute nix mehr aufscheinen. Bis vor, sagen wir grob: vor hundert Jahren war die Bibel auch in diesem Punkte noch voll gültig. Doch dann verblasste im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Christus dieses weihnachtliche Licht rapide. Mit dem Strom brauchte man nun – dem Gott beider Testamente sei Dank! – nicht mehr warten bis Weihnachten. Der Begriff an sich ist ja schon ein Anachronismus, ein historischer Witz: Weihnachten … Kaum dass es finster zu werden droht, wird spätestens mit dem ersten Advent, was sag ich: spätestens am Freitag davor, der Schalter umgelegt! Die Christbäume und alles andere, was leuchten kann, explodieren, als ob in sämtlichen Kernkraftwerken die Sicherungen durchgebrannt wären (dabei sitzen die schadhaften Sicherungen ganz woanders). Gott wenn ein weiteres Testament machte, er würde es sich überlegen, ob er das mit dem Licht nochmal so dezidiert hinschriebe … Andererseits: Bei rechtem Licht betrachtet stimmt der Begriff Weihnachten ja doch, vielleicht heute mehr denn je. Denn akkurat an Weihnachten gehen tatsächlich all die Lichter (wieder) aus, der Spuk ist vorbei und das Volk lebt nach vierwöchigem Kunstlicht ab sofort wieder im Dunkel. Es hätte mal die Bibel lesen sollen. Da wars noch umgekehrt. __________________________________________________________________________________________ Alois Tremmel A Stern

A Stern is uns gschickt und erhellt unsa Erd. Dass s endli um uns Menschen a weng menschlicher wird.

Dass oana den andern sei Sorg‘ a weng nimmt, dafür a kloans bisserl a Freuden mitbringt.

Am andern sein Glück sich freun ohne Neid, wenn ma des des ganz Jahr kaannt: O glückselige Zeit! |

|

Der Autor: Reinhard Falter, geboren 1960 in München, arbeitet als Historiker, Philosoph und Naturschützer. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur Geschichte der Spätantike, zum Verhältnis Mensch-Natur sowie zur Kritik des naturwissenschaftlichen Reduktionismus. Darüberhinaus hält er Vorträge zu geschichtlichen Themen und Seminare zur allsinnlichen Naturerfahrung. Als Naturschützer hat er die Isarrenaturierung im Süden von München initiiert (Initiative Mühltal). Das vorliegende Buch ist entstanden aus seinen immer wieder begeistert aufgenommen Kursen, wo sich Bayern und Nichtbayern gleichermaßen fragen: Warum ist Bayern anders? |

Einführung Es ist hier mehr vom Volksgeist als vom Volkscharakter die Rede, mehr von dem, was sich aus der Geschichte ablesen lässt, als von einem Typus von Menschen oder einer Mentalität, die angeblich für ein Land bestimmend sein sollen. Wir werden die Antwort nicht in biologischen Kategorien finden, aber auch kaum in Ereignisgeschichte, wir müssen die Ereignisse auf ihre Bedeutung hin befragen lernen. Also keine Angst vor Daten-, Zahlen- und Faktenfluten, mit denen man so vielen Menschen in der Schule Geschichte vergällt hat. Es sind nicht die Ereignisse, die ein Land wirklich prägen, sondern Strukturen oder Konstellationen, die höchstens in Ereignissen als Symptomen fassbar werden.

|

|

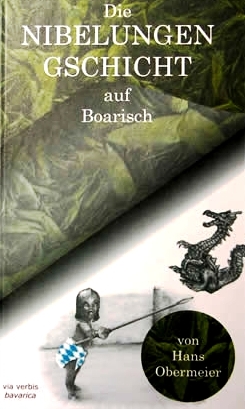

Der Autor: Hans Obermeier, Jahrgang 1953, ist fast wie die Nibelungen im Land umher gezogen: Geboren in Deggendorf, wohnte er bis 1959 in Ulrichsberg und Plattling, zog dann in Richtung München und von dort 1977 mit Familie wieder nach Plattling. Seitdem in Pledelingen (= Plattling) sesshaft, "Haus baut und fünf Buam kriagt, die jetzt alle volljährig san (und teilweise wieder in Minga)". Seit 1977 ist er im Plattlinger Rathaus in der Bauverwaltung vor allem für Stadtentwicklung und Bauleitplanung zuständig. Daneben arbeitet er an Band 2 - der Fortsetzung, der bluatigen ... |

Der Drachenstich

Fürn Siegfried gibt’s koa Hoitn nimmer. Und ganz weit hinten, no recht kloa, dKampflust durchströmt’n wia a Schauer, (...)

|

Hoch drobn vor seiner Felsenmauer hockt der oid Dracha. Er is sauer - es geht eam gsundheitlich net guat. Oamoi, weil s’ganze Gstell* weh tuat (er is ja schließlich net der Jünger’ aa sRheuma, des werd immer schlimmer), und zwoatens huast’ er umanand, setzt ringsum oiwei oiß in Brand und hod sei eigens Feier gschluckt, weswegn na iatz der Mogn recht druckt. Der Ritter liegt eam aa im Mogn - er hod den Helm net recht vertrogn. Früher, do war des koa Problem, do hods ois Nachspeis dRüstung gebn! "Wenn des mit mir so weida geht, dann kriag i glatt bei der Diät no an akuten Eisenmangel - wahrscheinlich hauts mi boid vom Stangl!" denkt er a bisserl resigniert. Er wird auf oamoi wieder miad, rollt si a paarmoi um sein Baum und hod an fürchterlichen Traum: A Ritter, fast so groß wia er, kimmt mit am Flammenschwert daher, - aus reinem Silber is sei Gwand - der setzt sein Lindenbaum in Brand und schreit: "Hey, Opa, do kimm her - i bin de Drachen-Feierwehr!" Der Drach’ schreckt auf, schiaßt umanand und setzt sein Lindenbaum in Brand, weil er scho wieder huasten muaß. Do siehgt er vor seim linken Fuaß a kloane menschliche Figur - sei Traumbild is’ - in Miniatur! Gegn eam so kloa ois wia a Maus - zum Fürchten schaut der gar net aus. Erleichtert fangt er o zum Lacha, er konn gar nix dagegen macha: "Beim Drachenbluat und Schwefelblitz, des is amoi a guada Witz ...!" |

Der Autor: Hans Seeberger ist in Kempten / Allgäu geboren und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität zum Doktor der Pädagogik. Er war bis 2000 Lehrer und Seminarrektor an verschiedenen Schulen, danach Institutsrektor am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern. Er lebt in München. In dem vorliegenden Büchlein erzählt er (nicht nur) seinen Enkelkindern amüsante und lehrreiche Begebenheiten aus seiner Schulzeit – als Schüler und als als Lehrer … Eine heitere und bedenkenswerte Reise in eine Zeit, als der Tatzenstock noch auf dem Pult lag – und doch dem Humor weichen musste ... |

Unser Fräulein S. im Pflaumenbaum

Alle Tränen sind salzig. Wer das begreift, kann Kinder erziehen. Wer das nicht begreift, kann sie nicht erziehen. Janusz Korczak

Als ich schließlich im ersten Nachkriegsschuljahr doch noch einen geregelten Unterricht in der total überfüllten kleinen Landschule in O. bekam, merkte ich bald, dass ich als Neffe des geistlichen Herrn keinerlei Sonderrechte zu beanspruchen hatte. Auch ich musste auf Holzscheiten knien, wenn ich beim Schwätzen erwischte wurde. Die total überforderte Lehrerin teilte Ohrfeigen aus, und es hagelte Tatzen. Beim so genannten Hosenspanner aber hat sich einmal einer meiner Mitschüler bitter an ihr gerächt. Er trat aus der Anonymität derer, die da ihre Prügel abholten, heraus und grub sich ihr wohl nachhaltiger ins Gedächtnis, als ihr lieb war. Bei ihm mobilisierte die Ausweglosigkeit der drohenden Bestrafung ungeahnte Kräfte: Wie die anderen Delinquenten musste auch er sich vor sie hinknien und den Kopf zwischen ihre Beine stecken, während sie – auf einem Stuhl sitzend – von oben herab ihn verdrosch. Damals trugen Lehrerinnen meistens nur Röcke, und so nutzte er die Gunst des Augenblicks und biss ihr so nachhaltig in den nicht bestrumpften Teil ihres Oberschenkels, dass sie laut aufschreiend vor der Klasse herumhüpfte. Die Schadenfreude unter uns war groß. Und zum zweiten Mal durften wir an jenem Sommertag über sie lachen, als die freiwillige Feuerwehr ihre alljährliche Übung abhielt. Die alte, verstaubte und schon rostig gewordene Pumpe wurde aus dem Spritzenhaus gezogen. Wir Buben begleiteten jede Aktion mit fachmännischen Kommentaren und schlossen Wetten ab, auf welchen Gegenstand diesmal das Kommando „Wasser marsch!“ erfolgen würde. Der Kommandant und seine Leute machten sich an diesem schwülen Abend merkwürdig lange in der Nähe des Schulgartens zu schaffen. Wir bemerkten die Lehrerin zwar beim Pflaumenpflücken im Baum, ahnten aber nicht, dass die Feuerwehrmänner beschlossen hatten, sie zum „Objekt der Begierde“ werden zu lassen. Als sich die Schläuche endlich füllten, ergoss sich beim berühmten Kommando der ganze Wasserschwall über den Baum, der Strahl ließ nicht nach, und sie krallte sich wie ein getauftes Eichhörnchen in die Äste. Die Pflaumen spritzten in hohem Bogen aus dem Korb. Und da hing sie dann in ihrem klatschnassen Sommerfähnchen, das keine Rätsel mehr offen ließ, bar jeder Autorität im Pflaumenbaum. |

|

Der Autor: Heinz Schelle, geb. 1938, studierte nach dem Abitur am Humanistischen Gymnasium Garmisch-Partenkirchen im Jahre 1957 Nationalökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach der Promotion zum Dr. oec. publ. im Jahre 1968 war er sechs Jahre in einem großen bayerischen Industriekonzern vorwiegend als interner Unternehmensberater tätig. 1975 erhielt er einen Ruf auf eine Professur am Institut für Angewandte Systemforschung und Operations Research der Fakultät für Informatik der Universität der Bundeswehr München. Seit dem Jahr 2003 ist er im Ruhestand. Seit 20 Jahren ist er Chefredakteur der Fachzeitschrift »Projektmanagement aktuell«. Er lebt seit Geburt, allerdings mit langer, beruflich bedingter Unterbrechung, in Oberau und befasst sich seit vielen Jahren mit der Geschichte seiner engeren Heimat. |

Die »Kleine Eiszeit«

Warum habe ich mir gerade den Moar für die Rekonstruktion seines Lebens herausgesucht? Warum nicht einen anderen der damals dreizehn Bauern von Au? Und: Warum gerade die Zeitspanne zwischen etwa 1590 und 1656? Warum nicht z. B. die Zeit des Spanischen Erbfolgekriegs, die großes Elend über das kleine Dorf brachte? Die erste Frage ist schnell beantwortet: Als Respektsperson hat er - ganz anders als Pinagot - viele Spuren in den Akten hinterlassen, wenngleich für einen neugierigen Autor immer noch zu wenig. Auch die zweite Frage lässt sich schlüssig beantworten. Ein erster Grund ist: Die Lebensspanne des Moarhofbauern fällt in eine der schlimmsten Perioden der Frühen Neuzeit. Von 1570 bis 1630 - da sind sich die Wissenschaftler einmal ausnahmsweise einig - häuften sich die »Little Ice Age-type Events« (LIATE), extreme Wetterereignisse, die für die »Kleine Eiszeit« typisch waren: Lange, kalte Winter und kühle, nasse Sommer. In manchen Jahren sprach man sogar von Jahren ohne Sommer. Auf der nahe gelegenen Zugspitze wuchsen damals die Gletscher. Im Jahre 1850 erreichten sie ihre größte Ausdehnung. Der Klimawechsel traf die Bauern in alpinen Regionen wie dem oberen Loisachtal mit seinen nicht sonderlich guten Böden und sowieso schon kurzen Vegetationsperioden besonders hart. Missernten und Hungersnöte waren die Folgen. Weitere Gründe sind, dass der Moar in einer Zeit lebte, in der eine Hyperinflation herrschte und Hexenwahn, Pest und Dreißigjähriger Krieg wüteten. Hexenwahn in Werdenfels Gegen Ende des 16. Jahrhunderts erlebte der Hexenwahn in der an Kurbaiern angrenzenden Grafschaft Werdenfels, die zum reichsunmittelbaren Hochstift Freising gehörte, einen grausamen Höhepunkt. Gleichzeitig wurden auch an vielen anderen Orten Europas Menschen gefoltert und hingerichtet. Die Hysterie hatte um sich gegriffen. Für Historiker ist der Zusammenhang mit den Klimaanomalitäten der »Kleinen Eiszeit« inzwischen zwingend und unumstritten. Man suchte für die Wetterkatastrophen und schlechten Ernten Verantwortliche und da kamen Frauen als Hexen, denen Wetterzauber vorgeworfen wurde, gerade recht. Nur acht Kilometer südlich vom Hof des Moars loderten am Galgenpoint, nördlich von Partenkirchen, die Scheiterhaufen. 50 Frauen und ein Mann wurden an den so genannten Malefizrechtstagen verbrannt. Wenn die Verurteilten »Glück« hatten, wurden sie vorher mit einer Schnur erwürgt und dann dem Feuer übergeben. Andere wurden vor großem Publikum und den anwesenden Geistlichen der Gegend bei lebendigem Leibe verbrannt. Ihre Schmerzensschreie gellten über das Tal. Vor der Verbrennung hatte man sie in den düsteren Verließen der Burg Werdenfels einer grausamen Tortur unterzogen, so dass sie alles aussagten, was ihre Peiniger von ihnen hören wollten. Nach dem Jahre 1591 wurden im Landl keine Frauen mehr verbrannt. Der Hexenwahn war damit freilich noch lange nicht überwunden. Endzeiterwartung: Das Ende aller Tage ist nahe Besonders unter den Intellektuellen herrschte in der Zeit um 1600 Endzeiterwartung. Die heitere Stimmung der Renaissance war großer Düsternis gewichen. Historiker sprechen von einem freizügigen 16. und einem strengen 17. Jahrhundert. Die lebenslustigen bairischen Bauern, wie sie Aventin beschreibt, die Tag und Nacht im Wirtshaus beim Wein und beim Kartenspiel verbrachten, sangen und tanzten, konnte man allenfalls im 16. Jahrhundert beobachten. Jetzt sah man das Ende aller Tage voraus. Pessimismus und Melancholie bestimmten vielfach das Leben. Die wirtschaftliche Lage vieler Menschen hatte sich erheblich verschlechtert. Die Zahl der Bettler stieg immer mehr an. Die bairischen Herzöge versuchten durch viele Mandate das Vagantentum und das Bettlerunwesen zu beherrschen. Der Erfolg war gering. Durch immer neue Gesetze wollten sie dem gemeinen Volk alle Lebensfreude austreiben und es disziplinieren, um Gott zu besänftigen. Vergeblich. Der zürnende Gott schickte, so die allgemeine Überzeugung, Plagen über die Menschen, um sie für ihre Sünden zu strafen. Die wundergläubigen, zutiefst verängstigten Menschen der damaligen Zeit sahen am Himmel immer wieder Zeichen des kommenden Unheils. Vor allem ein Komet, der sich im Herbst des Jahres 1618 am Firmament zeigte, jagte ihnen Angst ein. Das Unheil sollte dann auch kommen ... |

|

Der Autor: Hans Schiltberger wurde vermutlich auf dem Gut Hollern bei München geboren und zog als jugendlichger Knappe mit einem bayerischen Ritter in die Schlacht gegen die Türken - die 1396 bei Nikopolis in einem Fiasko für das christliche Heer endete ... Schiltberger kam in osmanische Gefangenschaft ... später in tatarische (beim gefürchteten Timur) ... und war so 30 Jahre lang im Orient unterwegs, bis nach Sibirien und Indien, ehe ihm 1427 die Flucht gelang und er auf abenteuerlichen Wegen via Konstantinopel wieder heim nach Bayern kam ... Sein Bericht ist ein Bestseller des Mittelalters und hoch faszinierend! |

(...) Im Königreich Babilon bin ich auch gewesen. Babilon heißt in heidnischer Sprache Bagdad. Das große Babilon ist mit einer fünfundzwanzig Leg langen Mauer umfangen, ein Leg sind drei welsche Meilen. Die Mauer ist zweihundert Ellen hoch und fünfzig Ellen dick. Das Wasser des Eufrates rinnt mitten durch die Stadt, die aber nun ganz zerstört und nicht mehr bewohnt ist. Der Turm zu Babilon ist vierundfünfzig Stadien hoch, vier Stadien sind eine welsche Meile. Er hat zehn Leg in der Länge und in der Breite. Der Turm befindet sich in der großen Wüste von Arabien auf dem Weg, wenn man in das Königreich von Kaldea zieht. Es kann aber niemand hinkommen wegen der Drachen und Schlangen und anderem bösen Gewürm, von dem es viel in dieser Wüste gibt. Nun sollt ihr auch was vom neuen Babilon hören. Das neue Babilon liegt abseits vom großen Babilon an einem großen Wasser, das Schat heißt. In dem Wasser gibt es viele Meerwunder, die aus dem indischen Meer kommen. Am Wasser wächst eine Frucht auf Bäumen, die Tatel heißt und von den Heiden Kurma genannt wird. Die Früchte kann man nicht abnehmen, bis die Störche hineinkommen und die Schlangen und Nattern vertreiben, weil das Ungeziefer unter und auf den Bäumen haust. Und wegen diesem Ungeziefer kann niemand die Früchte abnehmen. Diese Frucht wächst zweimal im Jahr. In Kleinindien bin ich auch gewesen. Das ist ein gutes Königreich, die Hauptstadt wird Dili genannt. In dem Land gibt es viele Elefanten. Ein Tier gibt es, das heißt Suruafa, es ist einem Hirschen gleich, hoch und hat einen langen Hals, der ist vier Klafter lang oder länger, vorne hat es hohe Füße, hinten kurze. Davon gibt es viele in Indien. Auch viele Sittiche und Strauße leben dort, und noch viele andere Tiere und Vögel, die ich nicht nennen kann. Ein anderes Land ist Zekathai, die Hauptstadt davon, eine mächtige Stadt, heißt Samerchant. In diesem Land haben sie eine besondere Sprache, halb tatarisch, halb persisch. Es sind streitbare Leute. Und in diesem Land essen sie kein Brot. Ich bin auch in der großen Tatarei gewesen. Bemerkenswert an den Sitten des Landes ist, daß sie keinerlei Getreide anbauen, außer Hirse. Sie essen auch kein Brot, noch trinken sie Wein, sondern sie trinken nur Roß- und Kamelmilch und essen Roß-, Kamel- und anderlei Fleisch. (...) Es gibt kein streitbareres Volk unter den Heiden, als es die roten Tataren sind. Und keines, das mehr aushalten kann auf Reisen und in Kriegen. Ich habe bei den Tataren gesehen, wie sie ihren Pferden die Ader ließen, das Blut auffingen, es sotten und aßen. Das tun sie, wenn es ihnen an Speise mangelt. Auch habe ich gesehen und habe es selber getan, daß sie, wenn sie es auf Reisen eilig haben, Fleisch dünn schneiden, es in eine leinenes Tuch tun, es dann unter den Sattel legen und darauf reiten. Wenn sie dann hungert, nehmen sie es aus dem Sattel und essen es roh. Zuvor salzen sie es, weil sie meinen, es schade nicht, wenn es von der Wärme des Rosses trocken und vom Druck des Sattels mürbe wird, so daß der Saft herausgeht. Das tun sie, wenn sie es unterwegs eilig haben und keine Zeit bleibt, die Speisen zuzubereiten. Es ist auch Brauch, daß wenn ihr König des Morgens aufsteht, man ihm in einer goldenen Schale Roßmilch bringt, die er dann nüchtern trinkt. (...) Die Stadt Kaffa liegt am Schwarzen Meer und hat zwei Ringmauern. Hinter der inneren sind sechstausend Häuser, innerhalb der äußeren vierzigtausend. Da sitzen hauptsächlich Griechen, Walen und Armenier drin. In der Vorstadt stehen viertausend Häuser. Kaffa ist eine Hauptstadt des Schwarzen Meeres und hat noch vier Städte unter sich, die ebenfalls am Meer liegen. In der Stadt leben viererlei Christen: römische, griechische, armenische und syrische. Drei Bischöfe gibt es: einen römischen, einen griechischen und einen armenischen. Auch viele Heiden sitzen dort, sie haben ihren eigenen Tempel in der Stadt. Dazu kommen zweierlei Juden, und die haben zwei Synagogen. |

|

Der Autor: Ulrich Schmidel war Sohn einer Straubinger Kaufmannsfamilie, geb. vor 1511. Im Jahre 1534 tritt er eine Reise an, die erst nach 20 Jahren enden sollte... Zwanzig Jahre verbringt er mit den Spaniern in Südamerika, stößt vom Rio de la Plata aus in die noch unerforschten Regionen des Kontinents vor. Was dieser Expedition passierte, was sie in den Urwäldern und Sümpfen, in den Hochebenen und Bergen Südamerikas erwartete, das hat Ulrich Schmidel aufgeschrieben. Er hat sich akribisch die Sitten und Gebräuche der Indios notiert, hat Pflanzen, Tiere und Landschaften beobachtet, hat sogar die täglichen Marschleistungen bewahrt. Sachlich beschreibt er die grausamen Kriege gegen die Ureinwohner, manchmal schämt er sich für das angerichtete Unrecht. Mit eisernem Durchhaltevermögen übersteht er unsäglichen Hunger, sein bayerischer Humor rettet ihn wohl über manche Strapaze hinweg. Er ist einer der wenigen der Anfangsmannschaft, die nach 20 Jahren noch am Leben sind. 1554 ist Ulrich Schmidel wieder in Straubing. Seine Sympathie für die Lutherlehre zwingt ihn acht Jahre später zur Flucht in die freie Reichsstadt Regensburg. Dort verbringt er die 19 letzten Jahre seines Lebens, heiratet noch zwei Mal und stirbt 1581 als angesehener Bürger. |

Ulrich Schmidel hat neben seiner bayerischen Robustheit wohl auch viel Glück gehabt, alle Kriege bei der Eroberung Südamerikas gesund zu überstehen. Einen der ersten Zusammenstöße erlebte die Expedition mit den Carendies. Schmidel berichtet: „Die Carendies haben zur Wehr Handbogen und dardes, die als halbe Spieße gemacht sind: vorn dran eine Spitze aus Feuerstein, gemacht wie ein Pfeil. Sie haben auch Steinkugeln und dran eine lange Schnur, eben wie bei uns in Deutschland eine Bleikugel proportioniert ist; diese Kugel werfen sie einem Pferd oder Hirschen um die Füße, daß es fallen muß. Sie haben auch unseren Hauptmann und die Edelleute mit diesen Kugeln umgebracht, was ich selbst mit meinen Augen gesehen habe. Die Fußknechte haben sie mit den gemeldeten dardes erlegt.“ Besser empfingen sie die Curomobas: „Dieses Volk erbot sich gar wohl gegen uns und gab uns all unsere Notdurft. Es sind lange und große Leute, Männer wie Frauen. Die Mannsbilder haben ein Löchlein in der Nase, darein sie zur Zier ein paar Papageienfedern stecken; die Weibsbilder haben lange, blau gemalte Striche unter dem Angesicht, die ihnen ein Leben lang bleiben. Ihre Scham ist mit einem baumwollnen Tüchlein vom Nabel bis zu den Knien bedeckt.“ Ein andermal begegnet Schmidel blau bemalten Indianern: „Die Weiber aber sind auf eine andere Manier bemalt: auch blau, von den Priestern bis auf die Scham gar künstlerisch, daß man heraußen nicht bald einen Maler findet, der so künstlerisch wäre. Sie gehen mutternackt und sind schön auf ihre Manier; vergingen sich auch wohl in der Finstern.“ Die Expedition hatte zuerst Buenos Aires – Guter Wind - gegründet und stieß dann auf den Flüssen Parana und Paraguya nach Norden vor, hunderte von Kilometern. Bald hieß das Ziel nur noch Verpflegung; Gold und Silber rückten in den Hintergrund, das sagenhafte Goldland blieb ein Traum, bei den Amazonen sollte es sein, die Expedition dorthin versank im Sumpf: „So gingen wir mehr als sieben Tage lang bis an die Knie oder die Gürtel im Wasser.“ Später führen die Märsche Ulrich Schmidel bis ins Hochland von Bolivien, auf dem Weg dorthin treffen sie auf die Mayas (Mbayas): „Diese Nation hat einen großen Proviant an türkischem Korn, Mandeok, Padades und anderen Wurzeln mehr. Auch Hirschen haben sie, indianische Schafe, Straußen, Enten, Gänse, Hühner und noch viel anderes Geflügel mehr. Die Wälder stehen voller Honig, daraus man Wein macht und zu anderer Notdurft hernimmt.“ |

|